Depuis des décennies, la recherche sur la maladie d’Alzheimer explore diverses pistes, des dépôts amyloïdes aux protéines tau. Mais une nouvelle hypothèse émerge, impliquant un virus commun présent chez la majorité des adultes âgés : le cytomégalovirus humain (CMV). Ce pathogène silencieux, souvent inoffensif, pourrait-il jouer un rôle clé dans le développement de certaines formes de neurodégénérescence ?

Un virus omniprésent aux effets méconnus

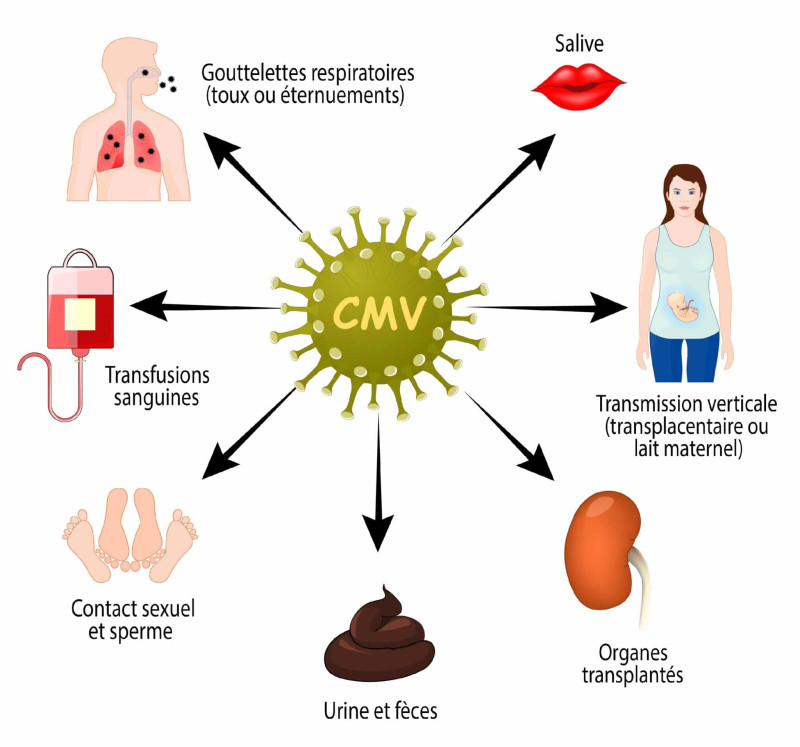

Le CMV infecte près de 80 % des octogénaires, généralement sans symptômes apparents. Sa capacité à rester latent dans l’organisme pendant des décennies le rend particulièrement difficile à étudier. Pourtant, des travaux récents révèlent une association troublante entre ce virus et l’apparition de pathologies cérébrales.

Dans des modèles de tissus cérébraux humains cultivés en laboratoire, l’infection par le CMV déclenche une cascade de réactions inquiétantes : accélération de la formation des plaques amyloïdes, augmentation de la protéine tau phosphorylée – deux marqueurs caractéristiques de la maladie d’Alzheimer. Ces observations suggèrent un mécanisme potentiel par lequel le virus pourrait influencer le cours de la neurodégénérescence.

Une piste immunitaire prometteuse

Le lien entre infection virale et Alzheimer s’articulerait autour du système immunitaire cérébral. Les microglies, cellules sentinelles du cerveau, montreraient une activation anormale chez les patients porteurs du CMV. Cette activation coïnciderait avec la présence de lymphocytes spécifiques et la production d’anticorps IgG, créant un terrain propice à l’inflammation chronique.

Fait marquant : près de la moitié des patients Alzheimer étudiés présenteraient ces marqueurs immunitaires associés au CMV, contre seulement un quart des individus non atteints. Cette disproportion interroge sur la nature multifactorielle de la maladie, où infections latentes et prédispositions génétiques pourraient se conjuguer.

Du microbiote intestinal au cerveau : la théorie du voyage viral

L’hypothèse la plus surprenante concerne le trajet emprunté par le virus. Partant d’une infection intestinale chronique, le CMV pourrait migrer vers le cerveau via le nerf vague, ce long cordon neuronal reliant l’intestin au système nerveux central. Cette voie de propagation expliquerait la présence simultanée du virus dans le tube digestif et le tissu cérébral de certains patients.

Cette découverte ouvre des perspectives inédites : et si la prévention passait par la gestion des infections intestinales ? La modulation du microbiote ou le développement de vaccins antiviraux pourraient-ils devenir des armes contre la démence ?

Vers une nouvelle classification de la maladie ?

Les chercheurs évoquent désormais un « sous-type » d’Alzheimer lié au CMV. Cette distinction pourrait révolutionner les approches thérapeutiques. Les traitements antiviraux, jusqu’ici absents de l’arsenal thérapeutique, pourraient trouver leur place aux côtés des médicaments anti-amyloïdes.

L’enjeu est de taille : identifier les patients porteurs du virus permettrait de personnaliser les traitements. Des essais combinant antiviraux et immunomodulateurs sont déjà envisagés pour cibler spécifiquement ce sous-groupe de malades.

Questions persistantes et défis futurs

Si le lien entre CMV et Alzheimer se précise, de nombreuses zones d’ombre subsistent. Pourquoi seule une fraction des porteurs du virus développe-t-elle la maladie ? Quel rôle exact jouent les facteurs génétiques dans cette interaction ? La réponse pourrait se nicher dans les particularités du système immunitaire de chaque individu.

Autre piste à explorer : l’impact des co-infections. Le CMV semble capable de réactiver d’autres virus herpes, comme celui de l’herpès labial. Cette synergie entre pathogènes pourrait amplifier les dommages neuronaux, créant un cercle vicieux inflammatoire.

Implications sociétales et éthiques

La prévalence du CMV dans la population générale pose un dilemme : faut-il dépister massivement ce virus ? Les traitements préventifs pourraient-ils réduire l’incidence de la démence ? Ces questions nécessitent de peser les bénéfices potentiels contre les risques d’une médicalisation excessive.

Parallèlement, cette recherche met en lumière les inégalités face à la maladie. Les populations à haut risque d’infection par le CMV, souvent liées à des conditions socio-économiques défavorisées, pourraient être doublement vulnérables face à la neurodégénérescence.

L’espoir d’une médecine préventive

Cette avancée relance l’intérêt pour les approches préventives en neurologie. Contrôler les infections chroniques, renforcer le microbiote intestinal, moduler l’immunité : autant de stratégies qui pourraient retarder, voire empêcher, l’apparition des symptômes.

La communauté scientifique appelle à approfondir ces recherches, notamment par des études longitudinales suivant des porteurs sains du CMV sur plusieurs décennies. L’objectif ? Décrypter le moment précis où l’infection bascule d’un état latent à un facteur pathogène.

Cette nouvelle piste virale ne remplace pas les autres théories sur l’Alzheimer, mais vient les compléter. Elle illustre la complexité de cette maladie, où facteurs génétiques, environnementaux et infectieux s’entremêlent. À l’heure où les traitements traditionnels peinent à montrer leur efficacité, explorer ces interactions pourrait ouvrir la voie à des thérapies révolutionnaires. La lutte contre la démence entrerait alors dans une nouvelle ère, où prévention et médecine personnalisée tiendraient le premier rôle.