Dans un contexte de mutations sociales et politiques, la question de l’équilibre entre l’attachement religieux et le sentiment national s’impose avec acuité dans de nombreux pays arabes. Alors que l’influence du religieux sur la régulation des comportements individuels semble s’estomper dans certains milieux, les États misent de plus en plus sur la promotion de la « conscience nationale » pour combler ce vide moral. Mais la nationalité peut-elle réellement se substituer au rôle du religieux dans la gouvernance des consciences et la cohésion sociale ?

La montée de la conscience nationale : un choix stratégique

Depuis quelques années, plusieurs gouvernements du monde arabe s’emploient à renforcer le sentiment d’appartenance nationale, à travers des campagnes d’éducation civique, la valorisation des symboles de l’État et la mise en avant de l’histoire commune. Cette stratégie vise à forger un lien direct entre l’individu et la nation, en espérant que la loyauté envers la patrie devienne le principal moteur du respect des lois et des valeurs collectives.

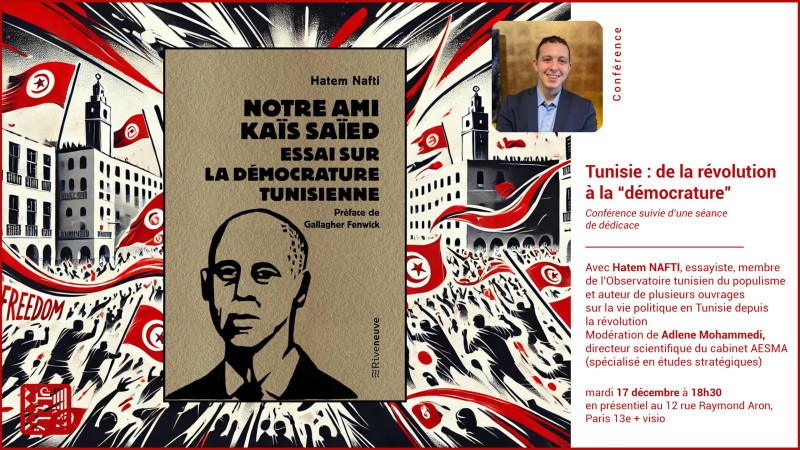

En Tunisie, cette dynamique s’inscrit dans le sillage des réformes constitutionnelles récentes. La Constitution de 2022 a profondément modifié la place de la religion dans l’État. Alors que les textes précédents affirmaient explicitement que « l’islam est la religion de l’État », la nouvelle formulation indique désormais que la Tunisie fait partie de la nation islamique, tout en confiant à l’État la mission de garantir les objectifs de l’islam, notamment la préservation de la vie, de la liberté et de la religion Cette évolution traduit une volonté de repositionner l’identité nationale au centre du pacte social, sans pour autant effacer totalement la dimension religieuse.

Religion et nation : une rivalité ou une complémentarité ?

La question de savoir qui, de la religion ou de la nation, façonne véritablement la conscience individuelle reste sujette à débat. Historiquement, le religieux a longtemps joué le rôle de régulateur moral, guidant les comportements à travers des valeurs universelles et des interdits clairs. Cependant, la montée des revendications séculières et la diversification des identités individuelles ont fragilisé ce monopole.

Pour certains, la conscience nationale peut offrir un socle tout aussi solide pour la cohésion sociale, à condition qu’elle soit fondée sur des valeurs inclusives et partagées. Le respect des lois, la solidarité, l’engagement citoyen et la défense de l’intérêt général deviennent alors les nouveaux repères du vivre-ensemble. Mais d’autres estiment que l’absence d’un référentiel transcendant, comme la religion, risque d’affaiblir le sens du devoir moral, surtout dans les sociétés où la foi demeure un pilier identitaire majeur.

Les défis d’une transition délicate

La transition vers un modèle où la nationalité supplante la religion dans la gestion des comportements n’est pas sans risques. En Tunisie, la coexistence de courants laïcs et religieux crée régulièrement des tensions autour de la définition de l’identité nationale et de la place de la foi dans la sphère publique Les débats autour des droits des minorités religieuses, de l’égalité des genres ou de la liberté de conscience illustrent la difficulté à trouver un consensus.

Par ailleurs, le sentiment national, s’il n’est pas accompagné de politiques inclusives et d’un discours respectueux de la diversité, peut se transformer en instrument d’exclusion ou de stigmatisation. Les minorités religieuses, notamment, expriment parfois leur inquiétude face à la montée d’un nationalisme qui tend à marginaliser les identités différentes ou à restreindre certaines libertés fondamentales

Vers une nouvelle définition du vivre-ensemble ?

La question de la gestion du « vide moral » laissé par le recul du religieux ne trouve pas de réponse unique. Pour certains, la solution réside dans une articulation intelligente entre la conscience nationale et les valeurs religieuses, afin de garantir à la fois la cohésion sociale et le respect des libertés individuelles. Pour d’autres, seul un projet national fort, fondé sur la justice, l’égalité et l’inclusion, peut offrir un cadre éthique suffisamment solide pour réguler les comportements.

Dans tous les cas, la Tunisie et d’autres pays arabes sont aujourd’hui confrontés à un défi de taille : inventer un modèle de société où la conscience collective ne dépend plus exclusivement de la foi, mais s’enrichit d’un sentiment d’appartenance nationale ouvert, tolérant et respectueux de toutes les différences. Le débat reste ouvert : qui, de la religion ou de la nation, saura demain guider la conscience des citoyens ?